Il nuovo lavoro occasionale reintroduce una normativa relativamente complessa, che richiede un consulente per essere compresa e applicata. Così tornerà probabilmente a essere relegato al di sotto dello 0,01 del totale del lavoro regolare svolto in Italia.

Breve storia dei buoni-lavoro

Per comprendere a fondo la questione dei buoni-lavoro occorre considerare che l’intero ordinamento giuslavoristico costituisce essenzialmente un diaframma tra domanda e offerta: un muro nel quale, al fine di costringere l’incontro fra domanda e offerta nel canale di correttezza voluto dal legislatore, si aprono porte più o meno strette. E l’apertura di ciascuna di queste porte comporta comunque sempre un rilevante “costo di transazione” costituito da adempimenti burocratici complessi. Mentre, in linea generale, questo costo di transazione ha soltanto qualche effetto modestamente depressivo sulla domanda di lavoro, ma non di più, invece per i rapporti destinati a durare soltanto poche ore o pochi giorni la componente fissa del costo diventa ostativa, cioè azzera la domanda, o la spinge verso l’economia sommersa.

Questo è il motivo per cui la legge Biagi introdusse lo strumento dei buoni-lavoro: un modo per togliere di mezzo almeno i costi di “apertura della porta” nel caso del lavoro accessorio od occasionale. Senonché la stessa legge consentiva di passare per quella “porta” soltanto ad alcune categorie particolari di prestatori di lavoro e soltanto per alcune categorie di lavori; restrizioni che, oltre a tutto, generavano di per sé un costo di transazione non irrilevante. Il risultato fu che nel primo quadriennio di effettiva sperimentazione il numero dei buoni-lavoro utilizzati arrivò soltanto a una punta di 15 milioni l’anno nel 2011: meno dello 0, 03 per cento rispetto agli oltre 40 miliardi complessivi di ore che vengono lavorate ogni anno in Italia.

Nel 2012 il legislatore ha quindi deciso di intervenire ulteriormente sul costo di transazione, abolendo la casistica della legge Biagi e mantenendo come “filtro” soltanto il limite quantitativo di utilizzazione dei buoni, a garanzia del carattere “accessorio” od “occasionale” del lavoro di cui si semplifica la costituzione (legge Fornero); limite che è stato poi ritoccato al rialzo con la riforma del 2015: fermi i 2mila euro l’anno di retribuzione netta pagata da ciascun imprenditore a ciascun lavoratore, per quest’ultimo il tetto veniva invece aumentato a 7mila euro complessivi di retribuzioni relative a rapporti occasionali diversi. Col risultato che i buoni utilizzati sono passati dai 23 milioni del 2012 ai 134 milioni del 2016. Un aumento sicuramente in larga parte dovuto alla riduzione drastica dei costi di transazione: non c’era più bisogno del consulente per sapere che per mezzo dei buoni acquistati alle Poste, in banca o in tabaccheria si poteva ingaggiare senz’altro una persona qualsiasi, retribuendola fino a un massimo di 2mila euro nell’arco dell’anno.

L’obiettivo del referendum

L’aumento a 134 milioni dei buoni acquistati nel 2016 è stato denunciato come “abnorme”; ma 134 milioni corrispondono a meno dello 0,2 per cento delle ore lavorate nell’anno in Italia. Si è parlato di lavoro troppo a buon mercato; ma un “salario minimo orario” di 7,5 euro netti tutto compreso – come quello previsto dalla disciplina del 2015 – corrisponde più o meno allo standard dei principali contratti collettivi nazionali. Si è parlato di numerosi abusi verificatisi nell’uso dei buoni-lavoro; ma questi abusi erano destinati a essere quasi tutti snidati con la norma sulla “tracciabilità” varata nell’autunno del 2016; e comunque le contromisure avrebbero ben potuto anche essere rafforzate altrimenti. Il referendum drasticamente abrogativo non può dunque spiegarsi soltanto con questi argomenti. In realtà, era diretto contro l’idea stessa di consentire, sia pure soltanto in una zona molto marginale, direi quasi interstiziale, del tessuto produttivo, un rapporto di lavoro esente da complicazioni.

Fatto sta che i promotori del referendum l’hanno spuntata: il nuovo “lavoro occasionale” che muove i primi passi in questi giorni ritorna al punto di partenza, con una normativa relativamente complessa, che richiede un consulente per essere conosciuta e applicata; e comunque con l’esclusione di tutte le imprese sopra i 5 dipendenti stabili dai soggetti che possono avvalersi dello strumento. Così questa forma di lavoro semplificato ora torna con tutta probabilità a essere relegata al di sotto dello 0,01 del totale del lavoro regolare svolto in Italia.

Meglio vietare alle imprese il lavoro occasionale che lasciar circolare il virus pericoloso della semplificazione burocratica.

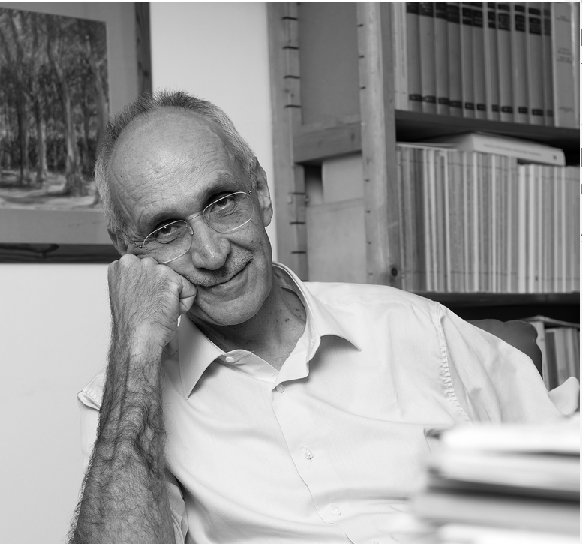

* L’autore è senatore del Partito democratico

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Nato a Milano nel 1949, è stato dirigente sindacale della Fiom-Cgil dal 1969 al 1972; dopo il servizio militare, dal 1973 al 1979 è stato responsabile del Coordinamento servizi legali della Camera del Lavoro di Milano. Dal 1970 è iscritto all’Albo dei Giornalisti e dal 1975 a quello degli Avvocati. Nell’ottava legislatura (1979-1983) è stato membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Partito comunista italiano. Ricercatore dal 1983 nell’Università statale di Milano, dal 1986 al 1991 è stato professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università di Cagliari; dal 1991 è professore ordinario della stessa materia nell’Università statale di Milano. Nel 1985 ha assunto l’incarico di coordinatore della redazione della “Rivista italiana di diritto del lavoro” (diretta dal prof. Giuseppe Pera), della quale è stato vicedirettore dal 1991 e direttore responsabile dal 2002 al 2008, quando è stato eletto al Senato. È stato senatore dal 2008 al 2018. Dal 1997 è editorialista del Corriere della Sera. Dall’aprile 1998 al marzo 1999 ha collaborato anche con l’Unità. Quasi tutte le sue pubblicazioni sono disponibili nell’Archivio degli scritti di Pietro Ichino, agevolmente raggiungibile dal suo sito: www.pietroichino.it.

Nato a Milano nel 1949, è stato dirigente sindacale della Fiom-Cgil dal 1969 al 1972; dopo il servizio militare, dal 1973 al 1979 è stato responsabile del Coordinamento servizi legali della Camera del Lavoro di Milano. Dal 1970 è iscritto all’Albo dei Giornalisti e dal 1975 a quello degli Avvocati. Nell’ottava legislatura (1979-1983) è stato membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Partito comunista italiano. Ricercatore dal 1983 nell’Università statale di Milano, dal 1986 al 1991 è stato professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università di Cagliari; dal 1991 è professore ordinario della stessa materia nell’Università statale di Milano. Nel 1985 ha assunto l’incarico di coordinatore della redazione della “Rivista italiana di diritto del lavoro” (diretta dal prof. Giuseppe Pera), della quale è stato vicedirettore dal 1991 e direttore responsabile dal 2002 al 2008, quando è stato eletto al Senato. È stato senatore dal 2008 al 2018. Dal 1997 è editorialista del Corriere della Sera. Dall’aprile 1998 al marzo 1999 ha collaborato anche con l’Unità. Quasi tutte le sue pubblicazioni sono disponibili nell’Archivio degli scritti di Pietro Ichino, agevolmente raggiungibile dal suo sito: www.pietroichino.it.

G. Canavese

Sottoscrivo completamente questo articolo di Pietro Ichino, sereno, equilibrato ed illuminante.

Dirigo da anni una piccola associazione senza fini di lucro; ci siamo avvalsi con piena soddisfazione dei vouchers ingaggiando studenti universitari per aprire stagionalmente al pubblico piccoli musei di comunità ed antiche chiese romaniche.

Quelli che Ichino chiama ‘nuovi costi di transazione'(che nascono con l’abolizione dei vouchers) implicano un incremento dei costi del lavoro dell’ordine del 15 -20% ed inoltre comportano un cospicuo aumento del lavoro di segreteria per soddisfare richieste di comunicazioni burocratiche, in precedenza assai meno pesanti.

Tutto questo ha già comportato una riduzione delle attività rispetto a quanto svolto in vigenza dei vouchers.

Sono convinto che questa mossa della CGIL abbia avuto solo motivazioni di guerra politica; tutte le ragioni addotte per spiegare le ragioni del referendum erano praticamente insostenibili.

bob

caro signore qui è in atto una vera e propria lotta di classe tra chi vuole lavorare , progredire e crescere e chi vive di politica, sindacati e inutile buracrazia. Gli ultimi sanno che non hanno speranza senza i privilegi assurdi che “si sono creati” e quindi difendono a tutti i costi il loro posto sicuro a scapito di chi, per mille motivi, non ha avuto o non ha voluto avere quei vantaggi, ma ha cercato di crescere con i propri meriti per una questione di orgoglio e di dignità

Lorenzo

Sottoscrivo appieno.

Le entità economiche minori non possono permettersi il lusso di una consulenza per pagare prestazioni occasionali.

Vincerà il nero come è sempre stato (ma quanta frustrazione per questa Italia che non vuole che le cose cambino).