La recente sentenza della Corte Suprema sui licenziamenti ingiustificati conferma un principio in sé ovvio. Ma l’applicazione di questo principio nel caso concreto sembra indicare il persistere di una “fronda giudiziale” contro la riforma dei licenziamenti del 2012-2015.

Nei primi commenti a caldo, la sentenza della Corte di Cassazione dell’8 maggio 2019 n. 12174, in tema di sanzioni contro i licenziamenti ingiustificati, da alcuni viene additata come un terzo episodio – dopo il “decreto dignità” e la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale – di sgretolamento della riforma di questa materia varata col Jobs act del 2015; da altri invece viene considerata come la riconferma di un principio da tempo pacifico, sul quale nessuno può ragionevolmente dissentire. Cerchiamo di capire come stanno davvero le cose.

Dalla property rule alla liability rule

La riforma Fornero del 2012 contiene la regola generale secondo cui la reintegrazione nel posto di lavoro – qualificabile secondo la teoria generale come una property rule – deve essere disposta dal giudice soltanto quando l’invalidità del licenziamento dipenda dall’accertamento di un fatto: la lesione di un diritto assoluto della persona. Per esempio, la discriminazione razziale o religiosa, la rappresaglia antisindacale, il fatto che la lavoratrice licenziata fosse incinta o che avesse appena partorito, e così via. Quando, invece, l’invalidità del licenziamento viene dichiarata sulla base di una valutazione discrezionale, da parte del giudice, circa la gravità del motivo economico o disciplinare addotto dal datore di lavoro, la sanzione applicabile non è la reintegrazione nel posto di lavoro ma soltanto – come in tutti gli altri ordinamenti europei – un indennizzo, entro un minimo e un massimo stabilito dalla legge: quella che la teoria generale qualifica come una liability rule. In questo quadro, è logico che la stessa legge Fornero preveda la reintegrazione anche per il caso in cui il fatto contestato dall’impresa al lavoratore come infrazione disciplinare non sia mai accaduto: qui la pronuncia del giudice non si basa su di una valutazione discrezionale circa la sufficienza del motivo addotto dall’impresa, ma sull’accertamento di un fatto: un vero e proprio grave abuso del potere disciplinare, che si concreta in una contestazione menzognera.

Negli anni immediatamente successivi, tra il 2012 e il 2014, si registra però una diffusa tendenza dei giudici del lavoro a ridurre la portata effettiva di questa riforma, attraverso un’interpretazione estensiva dei casi nei quali si deve applicare la reintegrazione e non l’indennizzo. Sono espressione di questo orientamento le sentenze che equiparano al caso di “inesistenza del fatto contestato” il caso in cui il fatto contestato sia effettivamente accaduto, ma sia ritenuto dal giudice (talora molto opinabilmente) poco rilevante sul piano disciplinare. Per contrastare questa tendenza giurisprudenziale il legislatore del 2015, nell’articolo 3 del decreto n. 23 (Jobs act), aggiunge all’espressione “insussistenza del fatto” l’aggettivo “materiale”. Perché si applichi la reintegrazione occorre proprio che il fatto non sia “materialmente” accaduto.

L’ultima pronuncia della Cassazione

Nel caso a cui la sentenza n. 12174 si riferisce, i giudici di merito avevano in precedenza applicato rigorosamente la nuova norma. L’impresa aveva contestato alla lavoratrice l’abbandono del posto di lavoro; la lavoratrice aveva ammesso il fatto (dunque, il fatto “materialmente” sussisteva); i giudici avevano ritenuto quel fatto non sufficientemente grave da giustificare il licenziamento e avevano quindi condannato l’impresa all’indennizzo. Senonché la Corte suprema ora cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice di merito perché accerti che il fatto (pur materialmente accaduto) abbia un qualche rilievo disciplinare.

In astratto, quel che la Corte dice è ragionevole e tutto sommato conciliabile con il dettato della norma vigente: per esempio, se la lavoratrice avesse lasciato il posto di lavoro alla fine dell’orario, a ben vedere non si potrebbe neanche parlare di “abbandono del posto di lavoro”; la contestazione sarebbe sostanzialmente vuota di qualsiasi significato apprezzabile. In quel caso il licenziamento dovrebbe essere annullato non sulla base di una opinabile valutazione discrezionale del giudice circa il grado di gravità della mancanza, ma perché la mancanza è radicalmente inesistente. Se però esaminiamo la controversia concreta sulla quale la Corte è intervenuta con questa sentenza, le cose appaiono in un’altra luce: perché in questo caso – e la sentenza ne dà conto esplicitamente – la lavoratrice ha ammesso non solo di aver abbandonato il posto, bensì anche di averlo abbandonato durante l’orario di lavoro. La sentenza di merito non si basa sull’“inesistenza della mancanza”, ma sulla sua modesta gravità. Qui, dunque, il giudizio negativo sul licenziamento dipende non dall’accertamento di un fatto, ma da una valutazione del giudice circa il suo grado di rilevanza disciplinare. E per questi casi il legislatore è stato chiarissimo nell’indicare la sanzione dell’indennizzo e non quella della reintegrazione.

Lo ha fatto per chiudere lo “spiraglio” che anche dopo il 2012 ha consentito per esempio, sempre con l’avallo della Cassazione, al giudice calabrese di reintegrare il commesso di supermercato ladro abituale di vino, solo perché “consumava sempre la modesta refurtiva nel luogo di lavoro”, oppure al giudice toscano di reintegrare il pompiere scoperto a compiere una rapina, ma “per una volta sola e fuori orario di lavoro”, o al giudice veneziano di reintegrare il dirigente bancario che froda l’istituto, ma solo occasionalmente”, e così via. Di casi di questo genere sono pieni i repertori.

Il disallineamento tra giurisprudenza e dettato legislativo

È alla chiusura di quello “spiraglio” che la Cassazione oggi si oppone. Lo fa enunciando una massima di diritto in linea generale condivisibile, ma applicandola a un caso cui la massima non si attaglia; e finisce così col collocarsi in linea di continuità con l’orientamento giurisprudenziale che il legislatore del 2015 ha inteso esplicitamente e inequivocabilmente contrastare: quello, cioè, tendente a erodere la portata della riforma dei licenziamenti, reintroducendo la reintegrazione in un’area nella quale la riforma del 2012 aveva inteso sostituirla con l’indennizzo.

Si conferma così il disallineamento, su questo punto delicato, di una parte della giurisprudenza rispetto alla legge vigente. Nella motivazione della sentenza n. 12174 si parla, a questo proposito, di “interpretazione della legge costituzionalmente orientata”; ma quando il testo legislativo è, come in questo caso, univoco nel suo contenuto, il giudice ordinario, se lo ritiene in contrasto con la Costituzione, non può disapplicarlo: ha il dovere di sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

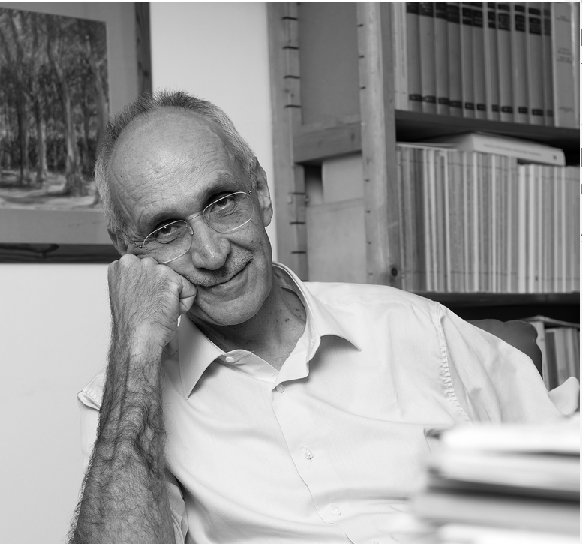

Nato a Milano nel 1949, è stato dirigente sindacale della Fiom-Cgil dal 1969 al 1972; dopo il servizio militare, dal 1973 al 1979 è stato responsabile del Coordinamento servizi legali della Camera del Lavoro di Milano. Dal 1970 è iscritto all’Albo dei Giornalisti e dal 1975 a quello degli Avvocati. Nell’ottava legislatura (1979-1983) è stato membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Partito comunista italiano. Ricercatore dal 1983 nell’Università statale di Milano, dal 1986 al 1991 è stato professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università di Cagliari; dal 1991 è professore ordinario della stessa materia nell’Università statale di Milano. Nel 1985 ha assunto l’incarico di coordinatore della redazione della “Rivista italiana di diritto del lavoro” (diretta dal prof. Giuseppe Pera), della quale è stato vicedirettore dal 1991 e direttore responsabile dal 2002 al 2008, quando è stato eletto al Senato. È stato senatore dal 2008 al 2018. Dal 1997 è editorialista del Corriere della Sera. Dall’aprile 1998 al marzo 1999 ha collaborato anche con l’Unità. Quasi tutte le sue pubblicazioni sono disponibili nell’Archivio degli scritti di Pietro Ichino, agevolmente raggiungibile dal suo sito: www.pietroichino.it.

Nato a Milano nel 1949, è stato dirigente sindacale della Fiom-Cgil dal 1969 al 1972; dopo il servizio militare, dal 1973 al 1979 è stato responsabile del Coordinamento servizi legali della Camera del Lavoro di Milano. Dal 1970 è iscritto all’Albo dei Giornalisti e dal 1975 a quello degli Avvocati. Nell’ottava legislatura (1979-1983) è stato membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Partito comunista italiano. Ricercatore dal 1983 nell’Università statale di Milano, dal 1986 al 1991 è stato professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università di Cagliari; dal 1991 è professore ordinario della stessa materia nell’Università statale di Milano. Nel 1985 ha assunto l’incarico di coordinatore della redazione della “Rivista italiana di diritto del lavoro” (diretta dal prof. Giuseppe Pera), della quale è stato vicedirettore dal 1991 e direttore responsabile dal 2002 al 2008, quando è stato eletto al Senato. È stato senatore dal 2008 al 2018. Dal 1997 è editorialista del Corriere della Sera. Dall’aprile 1998 al marzo 1999 ha collaborato anche con l’Unità. Quasi tutte le sue pubblicazioni sono disponibili nell’Archivio degli scritti di Pietro Ichino, agevolmente raggiungibile dal suo sito: www.pietroichino.it.

Michele

Altro che “fronda giudiziale”, finalmente assistiamo all’inizio di una inversione di tendenza. Decreto dignità, sentenza della Corte Costituzionale, ora Cassazione devono essere solo l’inizio di una cancellazione della riforma Fornero del 2012 e del Job Act del 2015. Cancellazione perché i risultati che hanno portato queste riforme sbagliate sono tutti negativi. Per anni e anni ci è stata raccontata la favoletta che la libertà di licenziamento avrebbe portato crescita e vantaggi per tutti. I risultati invece sono evidentemente negativi per chi non legge i dati in modo di parte: deflazione salariale, domanda interna stagnante, disoccupazione a doppia cifra, investimenti privati tuttora sotto del 20% rispetto al 2008. Tutto ciò malgrado decine di miliardi di incentivi incassati dalle imprese, malgrado riduzioni dell’ires, super e iper ammortamenti, regali vari alle imprese quali pex e rivalutazione delle partecipazioni etc. Penalizzare il lavoro non è servito a nulla, anzi ha aggravato la condizione del paese. Ora si torni decisamente indietro.

Piero

Segret9odi Pulcinella. Il Jobs Act è del 2015 come l’ok della Merkel a Draghi a lanciare il Qe. Fu una trattativa di scambio informale a livello internazionale: riforma strutturale impopolare (flessibilizzazione del lavoro e/o precarizzazione a seconda della visione ideologica) verso Temporanea Monetizzazione Parziale del Debito giustificata Formalmente come Pura lotta alla Deflazione sotto il 2% (un medione tra paesi del sud sotto zero e del nord che erano 1 punto sopra). Cordialità

Savino

Il vecchio sindacalismo contìnua a ragionare con la vecchia mentalità per cui il lavoro è un diritto scontato, come tutto il resto. Questo modo arcaico ed estremista (o tutto, o niente) di ragionare ha condotto solo a tanta disoccupazione e a tanta precarietà. Questa sentenza, invece, ci riporta alla realtà, per cui svolgere un lavoro mansionale è essenzialmente un dovere da adempiere, sul piano del diritto privato e nei rapporti col datore, ma anche, direi, un dovere sociale, nei rapporti col prossimo. Non è la disciplina giuslavoristica (Jobs Act compreso) ad essere sbagliata, ma lo è la meniera con cui ci si pone di fronte alle complessità del mondo del lavoro.

Henri Schmit

Condivido la ratio della L/2015, gli argomenti e la conclusione del prof. Ichino. Due osservazioni. 1. Dubito solo che espressioni inglesi aggiungano sostanza o solo chiarezza: Jobs Act (chiamato già così quando fu solo Bill), property rule, liability rule, altrove la categoria degli independent contractor, poveracci, tertius genus indegno di protezione con strumenti di diritto vigente. Come se parole o strumenti di un ordine giuridico terzo potessero rinvigorire il diritto troppo povero per coprire nuove fattispecie. Anni fa il legislatore ha riconosciuto il trust che come tale produce effetti nel diritto italiano. Nemmeno il rinvio generico agli altri paesi europei convince se non è suffragato da argomenti razionali. 2. Ma soprattutto l’invadenza sistematica, ritenuta inopportuna, comunque discutibile contro l’intendimento del legislatore da parte della Cassazione è il segnale di un pessimo stato delle istituzioni supreme: è il legislatore che ha perso credibilità, autorevolezza, potere e legittimità. Dietro la Cassazione il vero Leviatano è la Corte costituzionale che tiene il paese in pugno. Il Parlamento si è auto-screditato. Ai singoli mancano gli strumenti per difendersi dagli abusi. Il colmo è la teoria dei diritti acquisiti assimilabili ai privilegi dell’ancien régime: in diritto puro (Kelsen e Corte) non ci poteva essere alcuna rivoluzione; saremmo ancora oggi con le classi, nullafacenti vs nullatenenti, le parrucche, la venalità delle cariche. O ci stiamo tornando?

Pietro Ichino

Comprendo la Sua critica all’uso di termini inglesi o termini latini. In molti casi questa critica è pienamente giustificata: si può benissimo sostituire quei termini con altrettanti italiani che dicono esattamente la stessa cosa. Osservo, però, che in alcuni casi quei termini sono intraducibili. Per esempio, la tripartizione delle norme proposta, sul piano della teoria generale del diritto, dall’italo-americano Calabresi in inalienability, property e liability rules non potrebbe essere compiutamente tradotta in italiano, se non con una lunga perifrasi (per spiegare il significato particolare che qui assumono il termine property – qui riferito anche a diritti di credito – e il termine liability).

Michele2

Questo ragionamento varrebbe per il 90% delle interpretazioni giurisprudenziali con cui la Magistratura “indirizza” in un senso che quasi mai coincide con quello voluto dal legislatore ( se no non si porrebbero nemmeno i casi è si tratterebbe di mera applicazione del testo!) in virtù di un più generale principio di giustizia e di armonizzazione con il complesso delle altre norme vigenti. Troppo comodo utilizzarlo solo quando si vuole difendere una tesi di parte!

Henri Schmit

Ha ragione. Ma dico qualcosa di più, di diverso. La pessima qualità legislativa (non sono io a giudicare, ma mi riferisco ai giudizi degli esperti), l’incostanza e l’incoerenza della produzione legislativa (la volatilità denunciata proprio dal prof. Ichino in materia di diritto del lavoro, ma votata poco prima da lui stesso in mateira elettorale) ha screditato il legislatore e ha dato un ruolo ingrato, in linea di massima non richiesto, ma giocato in pieno, all’ordine giudiziario e in particolare alla Corte costituzionale. Per ripristinare un ordine costituzionale più equilibrato, più democratico e più efficiente servirebbe un’autorità che assicuri coerenza legislativa, dei “nomoteti” (Atene V secolo); visto che il senato non sere come seconda camera paritetica (…), perché non trasformarlo in organo consultivo, composto da esperti (esperienza, titoli) eletta con mandato lungo, in piccole quote ogni anno, dai deputati, con potere di iniziativa, di esprimere pareri non vincolanti su tutto e di veto sospensivo. I modelli esistono: vagamente il Seanad in IRL e i Lords in UK, seconde camere non paritetiche, e il Consiglio di Stato in LUX, al quale mancano solo regole chiare per l’elezione; è sotto scrutinio della Commissione di Venezia nel contesto di un’ampia revisione costituzionale in itinere).

Henri Schmit

Mi rendo conto che non interessa nessuno, ma faccio notare che la sentenza della Cassazione sulla cannabis (che non m’interessa nel merito) conferma il concetto espresso nel mio precedente commento: 1. Non c’è certezza del diritto perché una sentenza della più alta giurisdizione civile può vanificare le pianificazioni economiche di un intero settore (poco importa quale); 2. Questo non significa che i giudici abbiano torto, ma è più probabile che la legge quadro sia stata fatta “male” (non mi pronuncio su questo, sostengo solo che capita troppo spesso). Gli esempi abbondano: penso all’acquisto di alcuni impianti di energia solare costruiti e gestiti da privati nel Salento da un grande operatore cinese; poco dopo il passaggio di proprietà la giustizia si è accorta che c’era un abuso (numerosi che moi anti piccoli dovevano essere trattati come UNO grande e quindi cadere in un regime fiscale meno vantaggioso). In quel caso oltre una legge imprecisa (!) c’era superficialità amministrativa a favore dei gestori salentini, disconosciuti appena gli stranieri erano diventati proprietari. Questo è il paese della fregatura (da parte dei furbetti dei palazzini). Se qualcuno riuscisse a sradicare questi vizi, intere categorie professionali (inutili, parassitari) sarebbero senza lavoro. Per questo non si farà mai, se no sotto costrizione.

Massimiliano D.

Perché lei insiste nel qualificare l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (versione originaria del 1970) come una property rule, in contrapposizione alla categoria delle liability rules, quando i suoi stessi colleghi giuslavoristi le hanno ricordato (per primo Luca Nogler, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2012) che questa norma si limita a disporre una sanzione di “esecuzione dell’obbligo in forma specifica”, applicabile a molti altri diritti di credito, quindi del tutto al di fuori dell’area dei diritti di proprietà? Perché dunque insistere nel parlare di job property?

La redazione de lavoce.info

A questo link può trovare la risopsta di Pietro Ichino https://www.lavoce.info/archives/59597/il-dibattito-tra-giuslavoristi-sulla-job-property/

guido della valle

articolo interessantissimo. Complimenti, professore.

Il problema di fondo è che in Italia i giudici pretendono di “fare giustizia”, di perseguire il loro concetto “soggettivo” di giustizia e non di applicare la legge che rappresenta il concetto “oggettivo” di giustizia così come espresso mediante i suoi rappresentanti dalla maggioranza degli italiani. i giudici, nel perseguire il loro concetto soggettivo di giustizia, vedono nella legge solo un vincolo da aggirare, interpretare.

Purtroppo questo concetto di “giustizia” caratterizza i paesi del terzo mondo, crea incertezza, incoerenze, scoraggia investimenti ed investitori, contribuisce al fallimento del nostro ordinamento giudiziario.