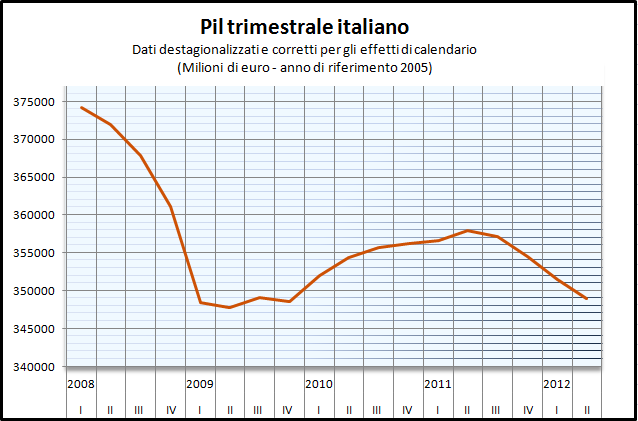

Il Pil (destagionalizzato, senza effetti di calendario e al netto dell’inflazione) è sceso dello 0,7 per cento nel secondo trimestre 2012 rispetto al trimestre precedente. E’ la quarta diminuzione trimestrale consecutiva, e la terza dello stesso ordine di grandezza in termini percentuali. E’ un segno che la recessione, iniziata nel terzo trimestre 2011, continua purtroppo a mordere con identica intensità. Rispetto al secondo trimestre 2011 (l’ultimo trimestre di crescita positiva), il Pil del secondo trimestre 2012 è diminuito del 2,5 per cento.

Categoria: Conti Pubblici Pagina 53 di 104

Si può guarire, in alcuni casi, da una crisi di debito accumulando altro debito, suggerisce il Nobel Paul Krugman. Che invoca una politica fiscale espansiva come unico strumento possibile per creare domanda e generare occupazione quando il settore privato ha un indebitamento eccessivo. Il costo si scaricherà sui contribuenti e se la spesa pubblica verrà utilizzata in modo produttivo, le generazioni future avranno più debito, ma anche più asset. In Italia, però, la ricetta non può funzionare. Ecco perché.

Quando è stato introdotto l’euro gli squilibri delle bilance dei pagamenti correnti erano molto contenuti e non strutturali. Ma nei sette anni successivi il surplus corrente della Germania è esploso ed è ormai il più alto al mondo, superiore persino a quello della Cina. Parallelamente, sono anche cresciuti enormemente i disavanzi dei cinque paesi dell’area mediterranea. È una situazione insostenibile, ma le soluzioni “classiche” sono di difficile applicazione perché inaccettabili dalla Germania o efficaci solo nel lungo periodo. L’ipotesi di agire sull’Iva.

La Sicilia è lo specchio dell’Italia intera: una politica corrotta e uno Stato che non aiuta i deboli né promuove i talenti, ma favorisce soltanto gli amici dei potenti; una terra di privilegi e monopoli dove sono cresciuti solo debiti e sussidi. Se gli attuali meccanismi di rappresentanza non riescono a dar voce alle generazioni future, c’è da augurarsi che al governo italiano sia tolta la capacità di spesa. Finché gli elettori non prendono coscienza della necessità di avviare il paese sulla strada della concorrenza e della uguaglianza delle opportunità.

Anche se un vero e proprio processo completo di ridefinizione delle aree e dei settori di intervento pubblico avrebbe richiesto tempi molto più lunghi, nella spending review del governo Monti c’è più revisione della spesa di quanto possa sembrare a prima vista. Alcuni spunti sono interessanti, come il superamento dei tagli lineari in diversi ambiti. Suscitano invece qualche perplessità le disposizioni che riguardano la spesa degli enti territoriali. Soprattutto perché non appaiono chiari i criteri per la ripartizione delle riduzioni dei trasferimenti.

Negli ultimi giorni si è discusso molto di un possibile commissariamento della Regione siciliana. Ma qual è la situazione reale? Intanto, lo Statuto speciale assegna competenze molto ampie, per il cui esercizio sono previste risorse altrettanto elevate. Ma la gestione che ne è stata fatta nel corso degli anni ha portato alle attuali difficoltà di cassa e pregiudica anche la situazione futura. Se guardiamo i dati relativi al bilancio di competenza della Regione per l’esercizio finanziario 2012 si riscontrano ancora molte opacità e un peggioramento dei conti.

La Confindustria e il governo hanno idee molto diverse sulla crescita 2012. I dati sulla produzione industriale indicano che l’associazione degli imprenditori è troppo pessimista e che l’esecutivo è troppo ottimista. Ad oggi, una stima di -2 per cento per il 2012, indicata dalla Banca d’Italia, è la più coerente con le informazioni disponibili. L’aumento del deficit 2012 potrebbe essere così di pochi decimi di punto percentuale. E probabilmente non sarebbe necessaria una manovra aggiuntiva.

Più che una spending review il provvedimento varato dal Governo la scorsa settimana è una manovra finanziaria. Con alcune sorprese: non ci sarà alcun risparmio nei prossimi tre anni associato ai tagli nella Pubblica Amministrazione perché i risparmi negli stipendi verranno compensati dagli aumenti della spesa previdenziale. Non si poteva allora fare una vera riforma (e spending review) del pubblico impiego?

Per la sanità quella appena varata non è una spending review, ma una tradizionale manovra di riduzione della spesa. Impone le stesse misure a tutte le Regioni. Non interviene sulla qualità della spesa, rischiando di spostare semplicemente i costi dal bilancio pubblico alle tasche dei cittadini. Con il pericolo di tagliare ciò che serve e costa poco. Si rinuncia a muoversi sulla base delle più recenti evidenze scientifiche internazionali che mostrano come si possa risparmiare aggredendo l’inefficacia di molti trattamenti ancora ampiamente diffusi nei paesi sviluppati.

La decisione di accorpare i tribunali, eliminando molte sedi minori, è positiva per i costi dello Stato ma anche per la giustizia e quindi per l’interesse del cittadino. Consente infatti di sfruttare le economie di scala e soprattutto di specializzare i giudici, aumentandone così la produttività. Anche i costi diretti per il cittadino che ricorre alla giustizia civile potranno essere ridotti se, grazie alla maggiore dimensione delle sedi, si potrà accelerare l’introduzione del processo telematico.